さわや書店 おすすめ本

本当は、目的がなくても定期的に店内をぶらぶらし、

興味のある本もない本も均等に眺めながら歩く事を一番お勧めします。

お客様が本を通して、大切な一瞬に出会えますように。

-

no.5352023/2/3UP

本店・総務部Aおすすめ!

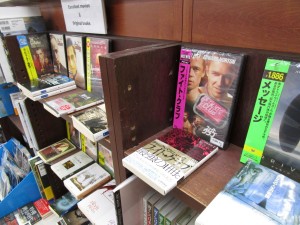

ファイト・クラブ チャック・パラニューク/ハヤカワ文庫

まず、この原作を映画化したことがすごい。本書は内容が非常にダークで下品な描写にもかかわらず、「人が生きる意味」のようなものへのアンチテーゼとも感じられ、その表現方法や解釈は微妙だ。表面の印象だけに惑わされると本質を見失う。見事な原作、見事な映画化だと思う。デヴィッド・フィンチャー監督とブラッド・ピットのコンビでもう一つ思い出すのは『セブン』。そしてエドワード・ノートンで思い出すのが『アメリカン・ヒストリーX』。本書も含め上記映画はどれも知人には薦めることができない種類の、しかし紛うことなき名作だ。

話は変わって先日、「モリコーネ 映画が恋した音楽家」を観に行った。帰ってすぐに『ニュー・シネマ・パラダイス』と『ワンス・アポン・ア・タイム・イン・アメリカ』を頭から観直してみる。単なるBGMではなく、その音楽は完全に映画の内容を表現しているものだった。日本で言えばジブリや北野映画の久石譲氏、ルパン三世の大野雄二氏なども同様だろう。映画は総合芸術だと改めて感じる。

作品の解釈についてひとり熟考するためには、やはり原点である原作を当たるのがいい。本書「ファイト・クラブ」もその一冊だ。

-

no.5342023/1/21UP

本店・総務部Aおすすめ!

ゴハンですよ 東海林さだお/だいわ文庫

やれ、こだわりの酒だ、料理だ、グルメだ、道楽だなどとほざいてみても、やっぱりごはんには敵いません。最終的には米ですよ、コメ。ステーキだぁ?何言っていやがる。ごはんに合わねぇじゃねーか!っつー事で、如何にしてご飯をおいしく食べるかのみに特化したエッセイ集。思わず笑えるゴハン哲学。究極です。

-

no.5332023/1/18UP

本店・総務部Aおすすめ!

死んでたまるか 団鬼六/ちくま文庫

いいなあ。自分とは全然世代が違うものの、しみじみいいなあと思えるエッセイだった。ニヤリとさせ、時にホロリとさせ、やがて大きく唸らされる。著者名のイメージに臆することなく読んでみてほしい。少年期から老年期まで時代ごとのエッセイを自選でまとめている。よく、世代をひとくくりにしたような物言いをする人がいるが、何時の時代でも見当違いは必ずいるし、変わらない価値も必ずある。解説の黒岩由起子さん(秘書/長女)の文章がまた素晴らしく、名文だった。

全く関係ないが先日、映画『宮松と山下』を観に行く。セリフが少なく、主演の香川照之の佇まいだけで表現する見事な演出、長い“間”をたっぷりと効かせた職人技の演技だった。一人の人間の中にある宮松と山下、その矛盾。

本書のあとがきによると、官能小説が本妻なら、自伝、エッセイは愛人のようなものだとご自身では評している。こんないい愛人を書く人の対極にあるかのような本妻、SM小説とはいかなるものだったのか。今更ながら、おそるおそる覗いてみたい気もする。 -

no.5322023/1/12UP

本店・総務部Aおすすめ!

天路の旅人 沢木耕太郎/新潮社

この人物が盛岡にいて、つい最近まで生きておられた事に、まずは驚く。本書は著者が初めて取材に訪れた時の盛岡から始まり、最後も取材の盛岡で終える。

孤高の旅人、西川一三。戦中から戦後にかけて、満州鉄道から内蒙古、チベット、ブータン、ネパール、インドなどを、ほぼ歩きで踏破する。本人いわく密偵ということになっているが、旅のかなり早い段階ですでに別のものになっていたはずだ。未知なるものへの探求心はもちろんありながらも、普通の密偵とも旅とも違う、本書に数多く出てくる修行僧にも似た生き方そのものへの探求。それはほとんど信仰に近い“行”だったような気もする。

戦時中の日本も含めた中国と周辺国との関係性や、現在にも続く戦後の変化なども興味深い。ただ、一番心に残ったのは政治や人種に関係なく旅の道中で出会う、良くも悪くも、生身の人間の姿だった。 -

no.5312023/1/3UP

本店・総務部Aおすすめ!

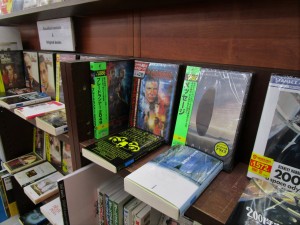

嘘と正典 小川哲/ハヤカワ文庫

全6篇の短編集。すべての話が過去・現在・未来に対する考察だ。SF的な要素を入れつつも現実のリアリティーを離れないバランスの良さが、読む人によって違った印象を与え得る。それにより風刺の効いた大人のSFとしても、上質な文学作品としても十分に読ませる内容となっている。これは映画『メッセージ』の原作、「あなたの人生の物語」の著者テッド・チャンにも共通するものだと思う。

時間とは何かを考える時、生きるとは何かを考える事に直結する。若い時には何とも思わなかったことが、ある程度スケールのある時間を経ることでその意味を深く考えさせられ、いたたまれない。 -

no.5302022/12/24UP

本店・総務部Aおすすめ!

定本 山小屋主人の炉端話 工藤隆雄/ヤマケイ文庫

あれはどこの山だったか。二十数年前のワンダーフォーゲル部時代、夜な夜なテントの中で酒を飲み大騒ぎしていたら「山小屋なめてんのかぁぁ!」と怒鳴られたことがある。もしかすると本書の中に出てくるどこかの山小屋だったかもしれない。今となっては記憶も定かではないが、どうしようもない馬鹿話で盛り上がり怒られた事だけは鮮明に覚えている。あの頃は純粋に若気の至り以外の何者でもなく、そして今では眩し過ぎて目も当てられない思い出だ。

山で見ること、食べること、考えること、感じることは、下界ではちょっと得ることの出来ない特別な経験である。そんな場所に長く居る山小屋主人ならではの「とっておきのいい話」34話。短く何気ない会話ひとつでも、山だと違った意味を帯びてくる。 -

no.5292022/12/15UP

本店・総務部Aおすすめ!

罪の轍 奥田英朗/新潮文庫

携帯もパソコンもない戦後復興の時代、昭和の香りが色濃く漂う下町を舞台に誘拐事件が起こる。警察と犯人と被害者家族、その周辺の人々と一般大衆の反応をも含め、重厚に描き出す群像劇だ。すべてが過剰で濃厚な登場人物が多い中、山谷の簡易宿泊施設の娘、ミキ子の視点だけは非常にニュートラルで現代の感覚にも添うものと思う。固定電話やテレビがやっと普及し始めたという当時の物語なのに、どこか今の社会にも通じているような、問題の起点を感じさせる。

本書は実際にあった「吉展ちゃん事件」という誘拐事件をモデルにしているそうだ。個人的には読みながら、盛岡で昔あったと聞いたことがある「角田屋事件」を思い出していた。盛岡市内の商家の子どもが誘拐され、犯人は東京で捕まったという事件。さわやの昔の地図のブックカバーには、さわや書店の二軒隣に角田屋がある。 -

no.5282022/11/30UP

本店・総務部Aおすすめ!

あなたの人生の物語 テッド・チャン/ハヤカワ文庫

『メッセージ』というSF映画がある。非常に重厚な映像・音響と共にドゥニ・ヴィルヌーヴ監督らしい芸術センスにあふれた名作だ。そして、分かりにくい。

本書の表題作がこの映画の原作である。そしてこちらも分かりにくい。ただ、両作品とも分かりにくさがひとつの魅力でもある。それは、地球外生命の思考回路が人類とは全く違うからであり、それを解明しようとすればするほど人間性とは何なのかを浮き立たせるような仕組みになっているからだ。映画でも小説でも、ラストは深い余韻を残す。

原作に出てくる「フェルマーの原理」に対する言及が、物語全体のメタファーとして分かりやすいと思うが、映画では採用されていない。この作品は原作も映画も両方観る事で理解が深まり、深く考えさせられる。名作というのは全て、再読してさらに評価が上がるものなのだと思う。

-

no.5272022/11/25UP

本店・総務部Aおすすめ!

こうしてイギリスから

熊がいなくなりました ミック・ジャクソン/創元推理文庫イギリスに野生の熊はいないらしい。訳者あとがきによると、かなり古くに絶滅しているようだ。この事実を知ってから読むと、本書特有の味わいがまた違ったものになってくる。

趣のある挿絵と寓話のような文に、ダークな郷愁。そして何らかの意図や皮肉を感じさせるストーリー。これがブリティッシュ・ジョークというものなのか、或いは大まじめに書かれた熊へのレクイエムか。自虐や皮肉を真顔で語られるような、不思議な魅力のある本だ。 -

no.5262022/11/18UP

本店・総務部Aおすすめ!

できることならスティードで 加藤シゲアキ/朝日文庫

エッセイの中に少しだけ掌編小説が入っていて、エッセイの空気感と混ざり合い、なんだかとてもいい。それにしても、芸能人というのはジャンルに関わらず、すごいなと思う。何かの芸を極めて人前に立ち、さらに人気商売なので才能と共に総合的な人間力も問われる。ギリギリのところでせめぎ合い生きているのが書いていなくとも伝わってくる。

非常に優しく素直な目線と、たまに見せるとんがったストイックな思考が、独特な文章を創り出している。これはゆるい旅エッセイでは決してない。さりげない文章に乗せた著者の「道」なのだろう。